2024.04.27 (토)

- 1[Pick리뷰] 세 악단의 조화로운 하모니, ‘하나 되어’

- 2[Pick리뷰] 명연주자 시리즈 ‘국악관현악-공존(共存)’

- 3[PICK인터뷰] 국악인생 60여년, 한상일 대구시립국악단 예술감독

- 4 '경기민요' 예능보유자 '이호연의 경기소리숨' 공개행사, 26일

- 5[Pick리뷰] 국립국악관현악단의 관현악시리즈 III ‘한국의 숨결’

- 6[Pick리뷰] 이 시대의 새로운 춘향가- ‘틂:Lost&Found’

- 7[교육부장관상] [부평]제8회 전국 청소년국악경연대회(05/11)(관악/현악/성악)

- 8[민주평통의장상] 제11회 곡성 통일전국종합예술대전(06/15-16)(판소리.무용, 기악,…

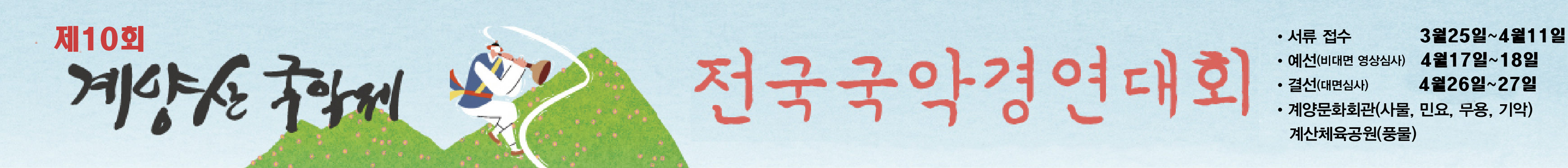

- 9[문체부장관상] 제24회 인천국악대제전 전국국악경연대회(05/25-26)

- 10[리뷰] 정동세실풍류, 51명이 근현대춤 100년사 선보인다

- [] 제16회 순천 낙안읍성 전국가야금병창경연대회(05/25-26)

- [] 제18회증평국악경연대회(05/11)

- [] [군산]제32회 전국청소년민속예술경연대회(05/18)

- [] 제42회 전주대사습놀이 학생전국대회(5/18∼6/2)

- [] 제50회 전주대사습놀이 전국대회(5/18~6/3)

- [] 제20회 전국대금경연대회(06/08-09)

- [] 제4회 함양 전국국악경연대회(05/12)

- [] 제18회 대한민국 전통예술무용·연희대제전(06/09)<br>무용(전통무용…

- [] 제48회 부산동래 전국전통예술경연대회(06/15-16)(무용.기악)

- [] [부여]제1회충남전국청소년국악경연대회(05/04)(판소리.기악.타악)

- [] [광주]제21회 대한민국 가야금병창대제전(06/16)

- [] 제18회 과천전국경기소리경창대회(05/04)

- [] 제11회 곡성 통일전국종합예술대전(06/15-16)(판소리.무용, 기악,…

- [] 제24회 인천국악대제전 전국국악경연대회(05/25-26)

- [] 제26회 창원야철전국국악대전(07/06- 07)

- [] 2024 무안장애인 승달국악대제전(06/01-02)

- [] 제22회 무안전국승달국악대제전(06/01-02)

- [] 제10회 전국공주아리랑민요경창대회(05/26)

- [] 제17회 상주전국국악경연대회(05/19)(성악/무용·연희/기악)

- [] 제10회 전국밀양아리랑경창대회(05/26)

- [] 제21회 강남전국국악경연대회(05/22)(무용/타악/판소리/민요)

- [] 제26회 서편제보성소리축제 전국판소리 고수 경연대회(05/04-05)

- [] [순천]제10회 낙안읍성 전국 국악대전(04/27-28)

- [] 제29회 안산전국청소년국악경연대회(05/26)

- [] 제26회(통합58회) 여수진남전국국악경연대회(05/18-19)

- [] 제51회 대한민국 춘향국악대전 경연대회(05/05)(05/11-12)

- [] 제33회 고령전국우륵가야금경연대회(04/26-27)

- [] [부평]제8회 전국 청소년국악경연대회(05/11)(관악/현악/성악)

- [] 제22회 구례전국가야금경연대회(05/04-05)

- [완도]제24회 장보고국악대전 전국경연대회(05/05-06)(무용/판소리…

- [] 제23회 대한민국 빛고을 기악대제전(05/25-26)

-

[국악신문 소장자료] (42)아리랑 최초 취입 아리랑, ‘1913년 京城卵卵打令’

일본 니포노폰 취입 조선민요 ‘경성란란타령’, 1913년 Nipponophone 6170 SP음반.(국악신문 소장자료) ...

-

[금요연재] 도자의 여로 (142)<br>분청철화어문병편

쏘가리 문양 도편 한 점 없이 이규진(편고재 주인) 계룡산 하면 무엇이 떠오를까. 조선 왕도로서의 도읍지를 생각한다면 무학대사를, 민속신앙의 터전을 염두에 둔다면 신도...

-

[국악신문 소장자료] (41)’무궁화노래‘가 처음 불려진 독립관(獨立館) 전경

1897년 8월 13일 ‘대조선 개국 505회 기원절 경축식’에서 계관시인 윤치호가 작사한 무궁화노래(찬미가 제10장)가 처음 발표된 독립관 전경. 현 애국가의 원형 ‘...

-

[수요연재] 이무성 화백의 춤새(88)<br>김근희 명인의 '경기검무' 춤사위

경기검무 경기검무(京畿劍舞)는 서울 및 경기 지역을 중심으로 형성된, 전통 악기의 반주에 맞춰 칼을 들고 휘두르며 추는 춤 및 그 기술을 보유한 사람을 의미한다.경기검무는...

-

[PICK인터뷰] 미리 만나 보는 '제94회 남원춘향대전'

[국악신문 정수현 전문기자]=대한민국에서 가장 오래된 축제로 손꼽히는 남원춘향대전(남원춘향제)이 오는 5월 10일(금)부터 5월 16일(목)까지 7일간 남원시 광한루원 일대에서 열...

-

[Pick리뷰] 모던연희극 ‘新칠우쟁론기’

4월 18일부터 20일, 남산국악당에서 아트플랫폼 동화의 모던연희극 ‘新칠우쟁론기’가 펼쳐졌다. [국악신문 정수현 전문기자]=지...

-

[PICK인터뷰] 국립국악관현악단의 채치성 예술감독을 만나다

[국악신문 정수현 전문기자]=봄비가 촉촉이 땅을 적시는 4월, 국립국악관현악단 예술감독으로 취임한 지 6개월이 된 채치성 예술감독님을 만났다. 그는 국악방송 사장, KBS 국악관현...

-

[Pick리뷰] 이 시대의 새로운 춘향가- ‘틂:Lost&Found’

2024 쿼드초이스_틂 (사진=서울문화재단 대학로극장 쿼드 나승열) [국악신문 정수현 전문기자]=대학로극장 쿼드의 ‘쿼드초이스’...

-

[Pick리뷰] 세 악단의 조화로운 하모니, ‘하나 되어’

지난 4일, 국립국악원은 국립국악원 창작악단, KBS국악관현악단, 전북특별자치도립국악원 관현악단 118명으로 구성된 연합 관현악단 무대 ‘하나되어’를 국...

-

[인터뷰] 김경혜의 '시간의 얼굴' 작품전, 16일 개막

칠순을 넘어서는 길목에서 중견작가 김경혜(영남이공대 명예교수) 작가의 열번째 작품전이 오는 16일부터 25일까지 10일간 대구시 중구 슈바빙 갤러리에서 열린다.전시되는총 50여 개...

-

[Pick리뷰] 국립국악관현악단의 관현악시리즈 III ‘한국의 숨결’

국립국악관현악단의 관현악시리즈 III ‘한국의 숨결’이 KBS국악관현악단 상임지휘자 박상후의 지휘로 국립극장 해오름극장에서 펼쳐졌다. (사진=국립국악관현악단...

-

[PICK인터뷰] 국악인생 60여년, 한상일 대구시립국악단 예술감독

한상일(1955~) 대구시립국악단 예술감독 및 상임지휘자는 국악에 입문한 지 올해로 60여 년을 맞는다. 때 맞춰 지난 1월 25일 서울문화투데이 신문에서 선정하는 제15회 문화대...

-

[Pick리뷰] 명연주자 시리즈 ‘국악관현악-공존(共存)’

[국악신문 정수현 전문기자]=지난 3월 22일, 세종문화회관 M씨어터에서 서울시국악관현악단 2024 명연주자 시리즈 ‘공존(共存)’ 무대가 펼쳐졌다. ‘명연주자 시리...

-

[Pick리뷰] 소리극 ‘두아-유월의 눈’

[국악신문 정수현 전문기자]=지난 12일부터 22일, 국립정동극장은 대표 기획공연 사업 ’창작ing’의 두 번째 작품, 소리극 ‘두아:유월의 눈’을 무대에 올렸다. ‘두아:...