기사상세페이지

고서는 유전한다니까

박대헌 고서점 호산방 주인, 완주 책박물관장

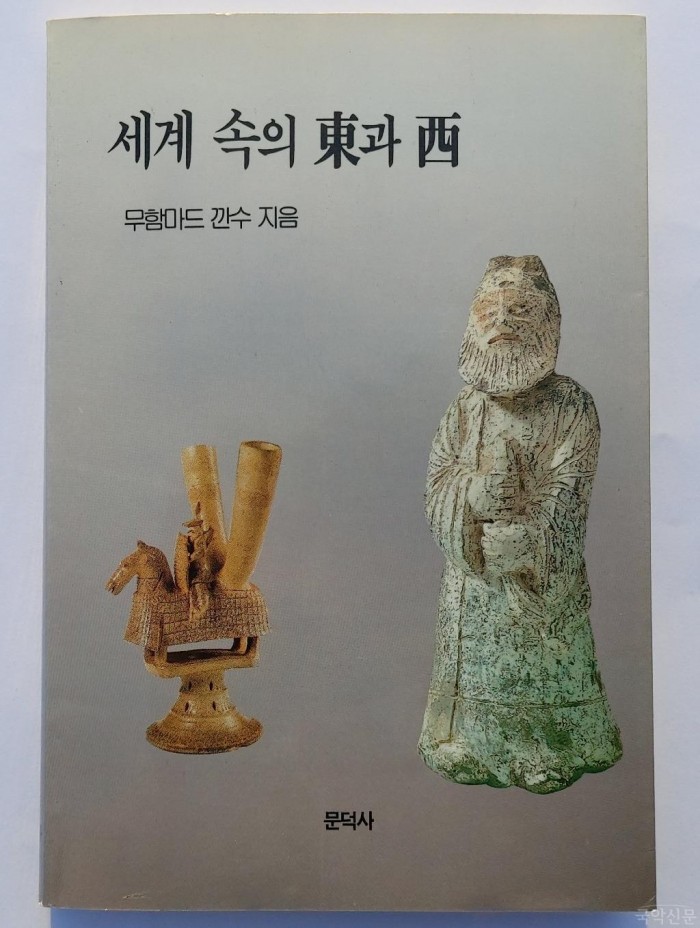

고서를 수집하다보면 유명인의 장서인이 찍혀있거나 저자 또는 책 주인의 서명이 들어있는 책을 심심치 않게 만나게 된다. 여기에는 수백 년 전의 역사적 인물은 물론 지금의 유명인도 있게 마련이다. 나는 이러한 책을 여러 권 소장하고 있다. 지난번에 소개한 『선영산도』 필사본은 조상의 묏자리를 지도로 그려 정성껏 만들어 놓은 책으로 장정이 매우 아름답다. 표지에는 "공경하는 마음으로 대하고 자손만대에 잘 간수하라(敬覽守而勿失)”는 당부의 말도 잊지 않았지만 지금은 내손에 들어와 있다. 다음에 소개하겠지만 1955년 산호장에서 발행한 박인환의 『선시집』은 저자가 시인 장호강에게 증정한 책으로 지금까지 알려진 유일한 초판본이다. 이처럼 집안의 가보나 저자가 직접 서명하여 증정한 책이 더러 고서점으로 흘러들어오기도 한다. 이러한 것들은 박물관이나 고서수집가들에게 특별히 귀한 대접을 받기도 한다. 책의 운명이란 이처럼 주인이 여러 차례 바뀔 수도 있다. 이렇게 고서는 돌고 도는 것이다.

2013년 12월 8일 『조선일보』에 다음과 같은 기사가 났다.

도올 김용옥(65) 한신대 석좌교수가 홍준표(59) 경남도지사에게 선물한 책 ‘동경대전’이 난데없이 헌책방에서 발견돼 논란이 일자 홍 지사가 트위터로 "유감스럽게 생각한다”며 사과했다.

한 네티즌은 7일 자신의 트위터에 "헌책방에서 산 책”이라며 김 교수가 쓴 책 ‘동경대전’의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 김 교수가 홍 지사에게 책을 선물하며 남긴 ‘홍준표 의원님께’라는 친필 사인이 담겨 있다.

이어 이 네티즌은 "도올 선생님이 새누리당 홍준표 의원에게 선물한 것 같은 동경대전이 헌책방을 통해 나에게로, 참 우리 정치인들 격도 없고 예도 없구나”라며 "이 책이 헌책방으로 흘러들게 된 데는 분명 여러 사정이 있을 겁니다. 허나 부주의함도 사람을 판단하는 기준 중 하나겠지요”라고 적었다. 또 "자신의 저작을 선물한다는 의미는 그 글을 쓰기 위해 살아온 삶 전체를 선물한다는 의미와 같습니다. 모두 돌아봐야할 부분”이라고 덧붙이기도 했다.

해당 사진과 글은 하루 만에 수천 건의 리트윗(RT·재전송)으로 확산됐고, 이를 접한 일부 네티즌들은 ‘선물 받은 책을 팔아버린건가?’ ‘읽어보기는 했는지 모르겠다’ 등 홍 지사에 대한 비판을 쏟아냈다. 반면 또 다른 네티즌들은 ‘또 비판건수 하나 잡았나 보다…일부러 버릴 리가 있겠나’ ‘책 정리과정에서 일어난 단순 실수 아니겠느냐’는 등의 옹호론을 펼쳤다.

한편 해당 논란을 접한 홍 지사는 8일 자신의 트위터를 통해 "국회의원을 그만두게 되거나 연말에 책 정리를 직원들이 할 때 쌓인 책을 도서관에 기증하거나 헌책으로 버리게 됩니다”라면서 "도올 선생의 책은 제가 미처 챙기지 못해서 이런 일이 발생하게 된 것으로 보입니다”라고 유감을 표명했다.

동양학자 도올 김용옥 교수가 10년전 국회의원이던 홍준표 경남지사에게 증정한 책 『도올심득 동경대전』이 헌책방에서 나왔다. 발견한 사람이 책 사진을 트위터에 올려 논란이 일자 홍지사는 "유감스럽게 생각한다”며 사과했다. 김교수는 책 앞장에 붓글씨로 ‘홍준표 의원님께’라고 썼다. 받을 땐 고맙게 책을 받았더라도 살다 보면 어쩔 수 없이 책과 헤어져야하는 경우가 있다. 그럴 때면 어떤 이들은 저자가 서명한 페이지를 잘라내기도 한다. 그게 책과 저자에 대한 최소한의 예의다.

나는 이와 비슷한 서명본들을 수없이 수집해보았다. 또 나의 저서에 서명하여 기증한 책을 헌책방에서 내가 다시 구입한 기억도 있다. 대개 이러한 책들은 그렇지 않은 책 보다 훨씬 호감이 가고 정이 느껴지게 마련이다. 이는 고서에 웬만큼 눈을 뜬 사람이라면 다 공감하는 이야기로 고서 유통에서 지극히 자연스럽게 나타나는 일이다. 책이 주인의 손을 떠나기까지에는 여러 가지 사정이 있겠지만, 대개는 헌책방이나 고서점에 판매하는 경우 이외에도 도서관 등에 기증하거나 이사 등의 이유로 짐정리를 하다가 무심코 버리기도 한다.

이 중 상당수는 폐지 공장에서 책으로서의 일생을 마감하기도 한다. 설령 누구에게서 기증받은 책이라 하더라도 위의 경우에서 특별히 벗어날 수는 없다. 물론 저자의 입장에서 본다면 자신이 누군가에게 기증한 서명본이 헌책방에 팔려간다면 서운하기도 하겠지만 이것이 염려된다면 애당초 기증을 하지 말아야 한다.

이런 경우 정작 문제가 되는 것은, 저자가 서명한 페이지를 잘라 내거나 낙관 등을 오려내는 일이다. 그것은 소중한 문화재를 훼손하는 일이기 때문이다. 이를 온전한 상태로 헌책방이나 고서점에 보내는 것이 뭐가 잘못된 일이고, 뭐가 부끄러운 일인가. 활용을 끝마친 책이거나 내게 필요치 않은 경우, 이를 필요로 하는 후학이나 다른 사람들에게 전해주는 것은 오히려 바람직한 일이다. 헌책방이나 고서점이 바로 이런 역할을 하는 곳이다.

그런데 위의 기사에서 기자는 저자가 서명한 페이지를 잘라 내는 것이 "책과 저자에 대한 최소한의 예의”라고 오도하고 있다. 비록 서명본이라도 고서점에서 새로운 주인을 만난다면 저자는 이 또한 기쁜 일로 받아들이면 된다. 이때의 서명은 역사가 되는 것이다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1한글서예로 읽는 우리음악 사설(193)<br>강원도아리랑

- 2‘2024 광무대 전통상설공연’

- 3국립남도국악원, 불교 의례의 극치 '영산재', 특별공연

- 4이윤선의 남도문화 기행(145)<br>한국 최초 '도깨비 학회', 아·태 도깨비 초대하다

- 5춘향국악대전 판소리 명창부 대상에 이소영씨

- 6국립민속국악원, '제6회 2024 판놀음 별별창극'

- 7서울문화재단, 클래식부터 재즈까지 '서울스테이지 2024' 5월 공연

- 8이무성 화백의 춤새(91)<br> 춤꾼 한지윤의 '전통굿거리춤' 춤사위

- 9제3회 대구풍물큰잔치 ,19일 디아크문화관광장

- 10국립극장 마당놀이 10주년…“새로운 얼굴 찾아요”

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://www.kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)