기사상세페이지

박상진(철학박사, 동국대학교 한국음악과 명예교수, 前 한국동양예술학회 회장)

우리 사회는 일색(一色)이라는 표현에 익숙하다. 정치, 경제, 사회의 대부분에서 한 가지 색이 지배하는 모습을 보이고 있다. 한국의 획일적 사회와 일색의 문화를 깨뜨리지 않으면 우리의 미래는 없을 것이다. 다색다양(多色多樣)에서 창조적 상상력이 나온다.(이어령 글 참조)

바다를 연상하게 하는 천 가지 색깔의 물고기 떼를 보면서 아이들이 자란다고 생각해 보자. 천 개의 빛이 만들어내는 그 다양한 세계를 생각해 보자. 노란색도 수십 가지이고 빨간 색도 수십 가지이다. 미국의 색채 연구가인 먼셀(Albert Munsell)의 4653가지 색체를 보면서 자란 아이들이 디자인을 하면 애플도 이길 수 있을 것이다. 다색다양에서 창조적 상상력이 나오는 것이다.

사군자를 배우는 아이가 대나무를 그리려 했다. 그런데 먹을 갈기 귀찮아서 옆에 있는 빨강 물감으로 대나무를 그렸다. 그러니까 옆에 있던 선생님이 그 아이에게 ‘야, 이 녀석아, 빨간 대나무가 어디 있어?’라고 호통을 치셨다. 그랬더니 아이가 ‘그럼 검은 대나무는 어디 있습니까?’ 하고 물었다고 한다. 현실의 색과 상상의 색은 차원이 다른 것이다. 누구든 본인이 마음대로 상상한 색으로 그리면 되는 것이다.

톨스토이는 어린 시절, 빨간 색연필로 토끼를 그렸다. 그 그림을 본 어른들은 톨스토이를 놀려댔다. "얘야, 세상에 빨간 토끼가 어디 있니?” 그러자 톨스토이는 이렇게 대답했다. "세상에는 없지만 그림 속엔 있어요.” 세상에는 없지만 그림 속에는 존재하는 것이야 말로 우리가 평생 추구해야 할 지속 가능한 한류의 창조적 상상력의 세계인 것이다.

고정관념과 편견의 틀은 "창조적 상상력의 적”이다. 색에 대해 우리가 가진 가장 큰 고정관념은 일곱 색깔의 무지개이다. 학교에서는 무지개가 빨주노초파남보의 일곱 색깔이라고 가르친다. 그러나 조금만 문제를 가지고 보면 일곱 가지로 보이지 않는다. 색과 색 사이에 수천 수 만 개의 색들이 어렴풋이 보인다. 그래서 무지개 색은 셀 수 없는 불가산(不可算) 명사라고 한다.

실제로 무지개가 몇 가지의 색인지에 대한 논쟁의 역사는 오래 되었다. 그리스의 철학자 크세노폰(Xenophon)은 3색, 아리스토텔레스(Aristoteles)는 4색, 로마의 철학자 세네카(Seneca)는 5색이라고 보았고, 한동안 서양 문화권에서는 대체로 6색으로 여겼다. 그 이후 우리가 현재의 무지개 색깔을 일곱 가지 색으로 규정한 사람은 영국의 과학자 뉴턴이지만, 몇 가지 색이냐에 대해선 다양한 견해들이 존재한다.

패티 김의 노래 ‘사랑은 영원히’에서는 오색 무지개가 나오고, 미국에서는 남색을 뺀 여섯 가지의 색으로 인식한다. 아프리카의 판츠 족(族) 언어에는 빨강 색을 뜻하는 말이 없고, 쇼나 족 언어에는 황색과 청색의 두 가지 또는 세 가지 색 밖에 없다고 한다. 다시 말해 일곱 가지 색깔 무지개는 물리학을 토대로 하여 학교 교육에서 가르친 하나의 설에 불과한 것이다.

학교 교육은 배움을 주는 기본 공간인 동시에 편견과 고정관념을 강화시키는 곳이기도 하다. 또한 한국의 정치와 사회도 여전히 획일적 구습(舊習)과 일색(一色)을 깨지 못하고 있다. 한국의 획일적 사회와 문화를 깨뜨리지 않으면 우리의 미래는 없을 것이다. 한류의 지속 가능한 미래를 위해서는 획일적 문화를 깨뜨려야 한다.

실제 무지개 색깔을 세어 보지도 않고 앵무새처럼 일곱 가지의 색깔을 무지개라고 외우게 하는 우리의 교육 사회에서 무슨 다양성이 나오겠는가? 우리 아이들에게 천색만색(天色萬色)으로 물들인 고기 때가 상상의 그물 속에서 퍼덕이는 광경을 보게 한다면 상상력의 토양이 달라질 것이다. 다양성(多樣性)이야 말로 창조력의 토양인 것이다.

이러한 획일성의 사회에서는 천리마에게 소금을 지게 하기는커녕 몽둥이질을 해서 내쫓는 사회가 된다. 세계에서 국민들의 아이큐가 제일 높은 나라가 한국이라고 한다. 그런데 한국의 문화 풍토와 사회 환경, 톱-다운 식 교육체계는 그 머리 좋고 빛나는 천재들의 날개를 꺾어버린다. 천 리는커녕 백리도 달려보지 못하고 눈물을 흘리는 천리마 즉 천재들이 얼마나 많을까. 한국의 숨은 피카소, 아인슈타인이 얼마나 많을까.

어린 시절 왕따나 다름없던 스티브 잡스의 재능을 알아본 고등학교 선생의 이야기를 통해서 아직도 미국은 기회의 땅이라는 것을 알 수 있는데, 그것은 천리마를 알아보고 천리마를 맘껏 달리게 해주는 사회이기 때문일 것이다. 그런데 우리 사회는 아직도 귤이 탱자가 되는 사회인 획일성에서 벗어나지 못하고 있는 듯하다.

미국에서의 K-POP은 이미 미국 대중의 마음을 사로잡고 있다. 지금처럼 K-POP, K-드라마 등 한국 문화에 미국의 미디어와 학생, 일반인의 환호와 관심이 큰 적은 없었다.

그러면서도 획일성의 사회에서 K-POP, K-드라마로 대표되는 K-컬처의 소프트 파워는 지속될 수 있을까. 세계 10위권의 경제 선진국을 넘어 문화 선진국으로 자리매김할 수 있을까. 아니면 K-컬처에 대한 관심은 일시적인 팬덤 현상으로 그치고 말 것인가. 소위 ‘코리아 디스카운트’가 ‘코리아 프리미엄’으로 바뀔 수 있을까를 걱정하게 된다.

※ 외부인사 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

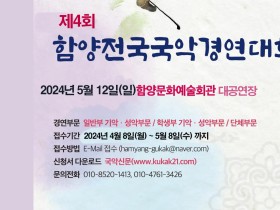

- 1토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 2공연예술로 하나가 되는 '더원아트코리아' 최재학 대표를 만나다

- 3유인촌 문체부 장관, '국제문화정책 추진전략' 발표

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 5김연자 "노래 좋아 달려온 50년…88 폐막식 하늘 지금도 생각나"

- 6도자의 여로 (146)<br> 분청귀얄문잔편

- 7문화체육관광부, 지역 예술단체 22개 선정

- 8전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 9무형유산‧퓨전국악 어우러진 '무등울림축제' 개최

- 10스페인의 꽃, '파두&플라멩코' 부산에서 만나다, 선착순 200명 예약

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://www.kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)