기사상세페이지

이윤선(문화재청 전문위원)

내 어렸을 때는 그의 존재감이랄까 위상에 대해 잘 몰랐다. 우리 집안의 '당골'이었다는 말만 전해 들었다. 내가 이런저런 정보를 이해하기 전에 그 집안의 당골판을 이웃 마을 당골 채둔굴에게 팔았기 때문이다.

당골판은 무엇인가? 예컨대 지금의 천주교나 기독교가 권역을 관리하는 것과 유사하다. 신부나 목사 등 사제자가 일정한 권역을 관리하듯 당골 또한 자신의 권역을 관리했다. '당골판'이라고 한다. 더불어 '도부제'라 부르던 제도가 있다. 권역 사람들에게 여름과 가을 일 년 두 차례 보리쌀과 나락(벼)을 수금해가는 제도다. 가가호호 방문하기 때문에 일종의 신도들께 걷는 방문 헌금이라 할 수 있다. 형편에 맞춰 낸다. 지금의 종교들과 다른 점이라면 당골끼리 이 '판'을 사고 팔수 있었다는 점이다.

문제는 어린아이들도 나이든 당골에게 '하게'체를 썼다는 점. 본래는 상대 높임법의 하나다. 나이 든 사람이 손아랫사람이나 동일 연배의 친숙한 사이에 사용하는 호명방식이다. 하지만 남녀노소 구분 없이 당골에게 하게체를 썼던 것은 하대하는 의미였다.

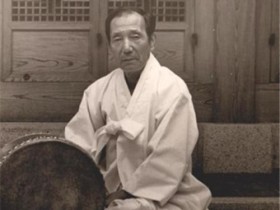

세월이 흘러 위상이 바뀌었다. 무형문화재로 지정되는 단계를 거치면서 존재감 자체가 달라졌다. 어느 시기부터인가 박병천이라는 이름이 성공의 대명사가 되었다. 진도에서 민속음악이 일종의 문화 권력이 된 것도 박병천의 영향이라고 볼 수 있다. 젓대(大笒)산조의 시조라고도 하는 작은 할아버지 박종기보다 중요한 위치를 점했다고나 할까.

그렇지만 당골 가문이 천대를 받았던 시절의 이야기는 세간에 많이 알려져 있진 않다. '성공'의 이면에 깔린 '삭임'의 과정들이 거의 노출되지 않았기 때문이다. 한 사람의 예술세계를 들여다보기 위해서는 그 삶의 총체적 측면을 주목해야 한다. 그래야 그의 예술이 오랜 시간 쌓여 온 한과 삭임의 과정을 통해서 추출되었음을 이해할 수 있다.

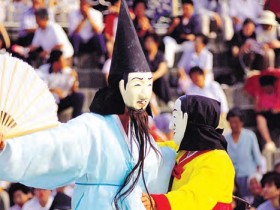

특히 이들이 연행한 씻김굿 자체가 죽음을 다루는 의례이자 예술이라는 점을 전제해야 삭임의 질적 깊이를 이해할 수 있다.

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1여설뎐(女說傳)- 창작하는 타루의 ‘정수정전’

- 2날씨도 영웅시대를 막을순 없다<br> 임영웅 "팬들과 큰꿈 펼칠게요"

- 3토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 5전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 6영남의 '강태홍류 산조춤' 전승하는 보존회장 김율희

- 7"과거춤 복원해 다시 추는 기분"…김매자 '한국무용사' 재발간

- 8유인촌 장관 서울예술단 공연 '천개의파랑' 출연진 격려

- 9유인촌 장관 장애예술인의 아주 특별한 선물 전

- 10제10회 전국공주아리랑민요경창대회 대상 서승연 수상

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://www.kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)