기사상세페이지

이윤선(문화재전문위원)

진도에 고려 궁궐 '장악청'(掌樂廳) 전통이 이어져 왔을까?

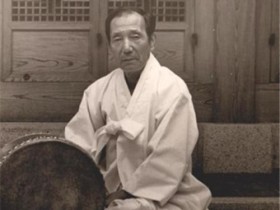

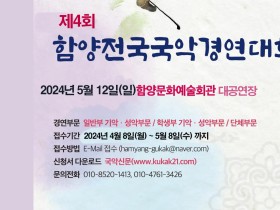

도리 기둥을 한 여섯 간(약 20평)의 조선 기와집이었다. 방이 셋이고 봉당, 대청, 정지 등이 있었다. 주위에는 26~27호 정도의 당골 집안이 살고 있었다. 건물 안에는 집지을 때의 각서가 기둥에 새겨져 있었다. 무신도나 초상들이 걸려있지는 않았다. 조선말엽에 이 건물을 중수하기 위해 헌금을 한 한참사, 임참사, 박참사 등의 이름이 걸려있을 뿐이었다. 지난 토요일 나주 신청문화관 개소식에서 발표한 목포대 이경엽 교수의 "왜 신청인가, 무엇을 어떻게 주목할까"라는 글의 한 대목이다. 신청을 진도에서는 장악청이라 했다는 '한국민속종합조사보고서'를 인용한 정보다. 설명은 이어진다. 장악청에 출입하던 사람들을 '고인, 공인, 재인'이라 했다. 노래를 부르고 악기를 다루는 사람들에 대한 다른 이름들이다. 주야를 막론하고 항상 십여 명이 모여 예능을 닦고 놀이를 하였다. 당골 무계이기 때문에 무업에 종사한 것도 주요 일과 중의 하나였다. 장악청의 대동계를 이루는 사람들은 누구나 참석하여 음악기량을 익혔다.

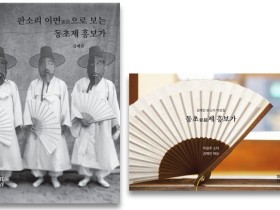

신청에서 사용했던 악기는 북, 장구, 쇠, 거문고, 가야금, 양금, 피리, 젓대, 해금 등이었다. 향유한 노래는 판소리 단가를 비롯해 춘향가, 심청가, 적벽가, 흥보가, 수궁가 등이었다. 전북대 정회천 교수가 흥미로운 발상을 추가했다. 다른 지역에서 신청이라 부르던 공간을 왜 진도에서는 장악청이라 했을까? 삼별초에 의해 또 하나의 정부가 세워졌던 곳이기에 고려 이래의 전통이 이어져 온 것은 아닐까 하는 문제제기였다. 장악청은 삼국시대부터 고려와 조선을 거쳐 음악을 담당하던 국가기관 장악원을 연상하게 하기 때문이다.

장악원(掌樂院)은 고려시대에는 태악서(太樂署)라 하다가 전악서로 바꾸었고, 조선 초기 아악서, 전악서, 악학, 관습도감을 합쳐 세조 12년(1466)에 장악서로 통합하였다. 예종 원년에는 다시 장악원으로 이름을 바꾼다. 신청을 재인청, 광대청, 공인청, 공인방, 악공청 등 다양한 이름으로 부르던 내력을 상기해보면 진도의 장악청을 고려 말까지 소급하는 상상이 그리 엉뚱한 것은 아니다. 이런 전통이 있어서 현재 진도에 국립국악원이 설립된 것은 아닐까?

신청(神廳)이란 무엇인가

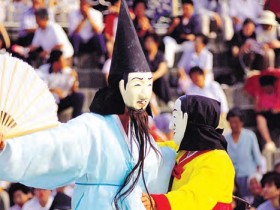

신청(神廳)을 알기 쉽게 말하면 전통시대 민간연예인협회 정도일 것이다. 무업을 하고 공연활동을 하거나 각종 음악을 연마하고 전수하는 기능을 담당했기 때문이다. 하지만 지금의 연예인협회보다는 훨씬 기능이 막중한 단체였음을 주목할 필요가 있다. 사적인 단체였으면서 공적인 기능도 담당했다는 점에서 그렇다. 천민 집단에 속하는 무계였지만 중앙이나 지방 관아에 악공, 취고수, 세악수 등 공적인 음악을 담당하기도 했고, 선생안이라는 시스템을 통해 예술 선배이자 조상격인 선대들의 제사를 담당하기도 했다.

이필영 교수가 집필한 위키실록에서는 신청(神廳)을 신당(神堂)과 동일한 개념으로 풀이하고 있다. 조선왕조실록 숙종대에 신청(神廳)이라는 이름이 3건 확인되는데, 무당이 여러 신령을 모시고 굿을 하는 공간이라는 것이다. 숙종대 장희빈의 인현황후 저주 사건에 등장하는 활과 화살 등을 신청 내부 물건들로 추정하고 있다. 하지만 일반적인 신청은 이 굿당과는 다른 개념이다. 나주의 역사를 기록한 <금성읍지>(1897년)에 보면 통인청, 훈련청 등의 이름과 함께 교방청(敎坊廳)과 신청(新廳)의 이름이 나온다. 특이한 것은 귀신 신(神)자를 쓰지 않고 새로울 신(新)자를 썼다는 점이다.

교방청은 춤, 검무 따위를 가르치던 기녀양성 기관이고 신청은 악공소(樂工所)라는 설명이 따로 붙어 있는 것처럼 악기를 연주하는 사람들을 가르치고 공적인 공연을 연행하는 곳임을 알 수 있다. 무계 집단의 공간이자 협회적 성격이라는 점에서 통칭 신청(神廳)이라 호명하는 것을 두고 무굿을 하는 굿당의 개념으로 생각하는 사람들이 있다. 특히 권문세족들의 다양한 전통에 견주어 폄하하는 사람들도 있다. 하지만 오늘날 판소리를 비롯한 대부분의 전통음악이 신청이라는 공간과 관련 선생들을 통해 보존되고 전승되었음을 이해한다면, 나아가 천한 것으로 이해되던 문화들이 오히려 장대한 전통으로 전승 보존되는 시대정신을 주목한다면 인식의 전환이 필요하다. 물론 굿당도 존재가치가 인정되고 존중받는 공간이지만 여기서 말하는 재인청, 장악청 등의 신청과는 성격이 다르다는 점 강조해둔다.(계속)

많이본뉴스

많이 본 뉴스

- 1토속민요의 힘, ‘일노래, 삶의 노래’

- 2공연예술로 하나가 되는 '더원아트코리아' 최재학 대표를 만나다

- 3유인촌 문체부 장관, '국제문화정책 추진전략' 발표

- 4'새 국악진흥법' 시행령·시행규칙 공청회 31일 개최

- 5김연자 "노래 좋아 달려온 50년…88 폐막식 하늘 지금도 생각나"

- 6도자의 여로 (146)<br> 분청귀얄문잔편

- 7문화체육관광부, 지역 예술단체 22개 선정

- 8전란 속에 피어난 춤, 김동민 일가의 춤4代가 이어준 '오래된 인연'

- 9스페인의 꽃, '파두&플라멩코' 부산에서 만나다, 선착순 200명 예약

- 10무형유산‧퓨전국악 어우러진 '무등울림축제' 개최

![[사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다 [사설] 후반기 지역축제, 대면 개최 가능성 높다](https://www.kukak21.com/data/file/news/thumb-3534942082_xLDkmVCO_6c0ab4c0f9bda5791258891bcfab9234ab950fbd_280x210.jpg)